| 大野鑑定・大塩鑑定 |

|

| 脅迫状に関する弁護側の鑑定は多数ある。その中で、控訴審・上告審段階での代表的なものと思われる2鑑定を紹介する。 |

| 東京高裁・控訴審 (1972年7月27日付証拠調請求) での学習院大学・大野晋教授の鑑定、最高裁・上告審 (1975年12月15日) での京大理学部筆跡研究会大塩達一郎さんの鑑定である。 |

|

| 大野鑑定 |

| 日本語研究者の大野教授は、脅迫状と石川さんの上申書を比較検討し、まず、上申書における漢字の間違いから、「表記者の漢字の書字能力が極めて低い」、ひらがなの使い方の誤りから、「小学校低学年の児童が多く陥る誤り・・・文字表記に不慣れな人」 という。 |

| 一方、脅迫状で多用されている当て字から、「知・出・名・気」 は 「これらの仮名は普通の字を書く方がはるかに容易自然であって、助詞の 『で』 に 『出』 を書くごときは極めて作為的である」 としている。さらに、 |

| 「これらの当て字を通して知られることは、この脅迫文が極めて作為的であることである。このような当て字を今日の社会ですることは不自然であって、これは前に一度文章を作り、その文章の中の特定の音節を、仮名から当て字の漢字へと置き換えた下書きを作り、それをもとにして書き上げたものである。 |

| この際、下書を起草した人物と、現在の形に書き上げた人物とが別人である場合も考えられるが、下書きの起草者は中程度以上の文字能力を持つと推定される。鑑定人は万葉仮名の研究者として多くの当て字の例を知る者であるが、このような当て字は、能力の低い者のすることではない。 |

| また脅迫状は横書きであるが、これは一般に文書を書き慣れた人間の書く方式である。被告人は昭和25年に小学校を終了しているから、昭和22年度の学習指導要領によって教育を受けた者である。 |

| 昭和22年度の学習指導要領では、国語の指導には横書きは行われていない。従って、横書きで脅迫状を書くことは異例である。(上申書の横書き形式は警察官又は何人かの指導によるものと推察される) |

| また脅迫状には10箇所の句読点が正確に使用してある。しかし上申書は一生懸命に書いているにもかかわらず、1箇所しか句読点がなく、しかもそれは 『どこエもエでません。でした』 と極めて幼稚なつけ誤りのものである。上申書の筆者は文章に正しく句読を打つ能力を当時持っていなかったと判断される。 |

| 以上の如く脅迫文の用語と用字を分析した結果次の通りに思料される。すなわち、脅迫文の原文の起草者と、上申書の筆者の間には、漢字表記能力、仮名使用上の能力、句読点を打つ能力において格段の相違があり、上申書の筆者は脅迫文の起草者たりうる能力を有しない。」 と結論づけている。 |

|

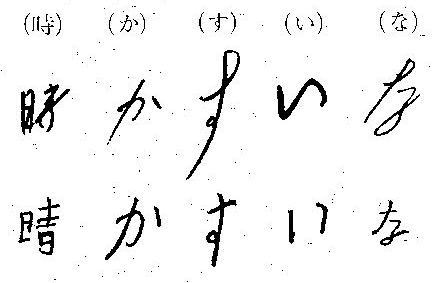

| これが、同一人物が書いた文字に見えるだろうか! |

|

|

|

脅

迫

状 |

上

申

書 |

|

|

| 大塩鑑定 |

| 狭山事件の脅迫状は、意図的に当て字を多用したりする能力からして、意図的に筆跡を変えている可能性もある。また、石川さんの上申書は警察官に言われて手本をみて書いている。 |

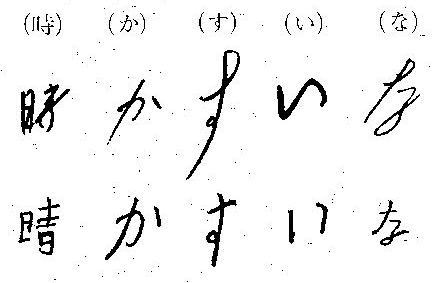

| そこで、大塩鑑定は、ひらがなの縦 (b) と横 (a) の比を100字以上調べて、文字全体のばらつきや整い具合をみるという方法をとっている。 |

| あ |

のように文字を四角形でかこみ、b/a の値を見るのである。 |

|

| たとえば、上の脅迫状の 「す」 「い」 では大きな違いが出てくる。一般的に言って、文字を書き慣れていて、きれいな文字を書こう (形を整えよう) とすれば、b/a は大きなばらつきがでる。 |

| 一方、書き慣れてない人、非識字者の場合は、書くことに一生懸命で、文字をきれいに見せるように整える余裕がない。そして、文字そのものが正方形に近い四角形に囲まれる文字になりがちである。b/a のばらつきが小さい。これも、識字学級の経験から実感できる。 |

| こうして、脅迫状と上申書を比べると、脅迫状は文字を書き慣れた人のパターン、上申書は文字をあまり知らない人のパターンとなり、99%の正確さで、異筆と断定された。 |

| つまり、脅迫状は石川さんによるものではないということである。 |

|

|

|

|